奈米矽应用于锂电池(LiB)性能提升

奈米矽应用于锂电池(LiB)性能提升

锂离子电池是目前电池储能系统技术龙头,消费型电子产品、电动车或是储能系统都可以看到它们的身影,只不过该电池还是存在许多挑战,像是电解质易燃、容量不高与寿命短等问题,这些都是科学家想逐一突破的课题。

其中矽可说是大幅提升锂电池容量的阳极(负极)好帮手,不管是吸收锂离子的效果还是在地壳上的含量,都比现在锂电池采用的石墨阳极还要好,若采用 100% 矽阳极,电池容量理论上可以增加 70%,但事情总是没有想像中那么简单,矽在充电时体积会膨胀 300%,放电时又会缩小恢复正常,只要充电一次矽材料就会不堪负荷碎成粉状,大幅限制矽含量。

因此现在各国科学将都想要克服这项挑战,像是先前挪威能源技术研究所将矽奈米粒子与未命名材料相结合,使矽颗粒能承受较大的体积变化,有望将电容量提升最高 5 倍;美国 Sila Nanotechnologies 公司则采用石墨-矽奈米复合材料,运用多孔支架为矽挪出可膨胀与缩小的空间(如图一),解决膨胀问题并让电池容量提高 20%。

添加碳材形成Si/C 复合材料此一概念乃建构在利用碳材建立架构并将Si 粉体分散其中,如此可藉由碳材,特别是非晶型碳的柔韧性与延展性,来吸收矽材在反应过程中所产生的应力,具有保护及减缓形貌改变的功效。分别使用Polyacrylonitrile (PAN)、Polyalcohol (PVA)、 Polyvinyl Chloride (PVC)等高分子和矽预做均匀混合,再经热裂解后形成矽/非晶型碳复合材料,其矽电容量与循环寿命均有显著的提升。另外,诸多研究则透过高能球磨矽与碳源或石墨直接形成Si-C 复合材料,除可经由调整活性物质比例、球磨条件设计以达最适化外,更可透过电流收集板的选择,改善电极的电化学特性,但大多数的复合电极仍存有相当的衰退速率。有人则尝试奈米矽粉分散在碳气胶中并进一步碳化,所制备之复合电极可展现出1450 mAh/g 的可逆电容量,并可稳定操作50 个循环。图四(a)~(d)显示不同方式改良处理后之复合电极微结构,图二(e)为不同球磨制备条件之Si/Graphite/C 复合材料示意图。

图二、不同改良方式处理后之复合电极微结构:(a)三维结构之Ni Form 电流收集板;(b)以Ni Form电流收集板所形成之Si-C 复合电极;(c)由喷雾裂解法制备之奈米矽- 碳复合材料的TEM 分析;(d)喷雾干燥制备之奈米Si/C 复合材料之微结构;(e)不同球磨条件搭配之Si/Graphite/C 复合材料之微结构及示意图

显然这些研究都跟奈米技术有关,将矽制成奈米级的晶体、线状或管状或许就可以防止矽材料在充放电时受损。

工研院材化所为达成高容量、低不可逆容量与长循环寿命之负极材料设计概念,以三项可以工业化量产的技术完成。第一是奈米化技术,为了解决矽本身之膨胀收缩问题,将矽奈米化可降低膨胀后产生之应力,本实验室使用微米级矽,经由高速奈米研磨机,在不同研磨时间(2~6 h),为藉由动态雷射仪(DLS)所量测出奈米矽之粒径分布,奈米矽之粒径分布主要为50~80 nm 。第二是喷雾造粒技术,调控奈米矽、石墨与导电碳之浆料比例、温度与压力,制备出多孔性矽碳负极材料,此材料结构设计,在电化学反应中,有助于电解液的锂离子快速与活性物质(矽/ 石墨)反应。第三是机械融合技术,多孔性矽碳负极材料表面修饰一层导电碳,可以降低粉体表面积,增加粉体间的导电性,有助于减低不可逆的化学或电化学反应,达到低不可逆、高容量之矽碳负极材料。

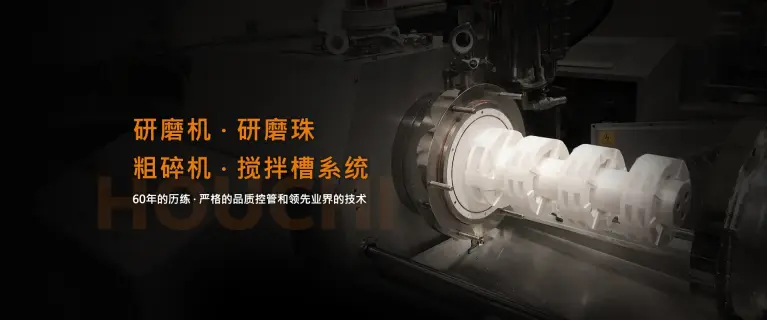

合记机械陶瓷奈米研磨机(如图三),采用全陶瓷研磨腔体,氧化锆涡轮研磨设计,配合碳化矽腔体,不仅无金属污染问题,且能有效将微米级矽经由高速研磨后奈米化矽材,解决矽本身之膨胀收缩问题,将降低膨胀后产生之应力,进一步提升矽阳极电池之电容量。

图三、陶瓷奈米研磨机

参考资料:

1. 科技新報網址:https://technews.tw/2019/01/18/silicon-anode-improve-charge-capacity/

2. 三大车用电池技术:固态电池 、 磷酸铁锂电池 、 矽阳极电池各要解决什么问题?

原文网址:https://www.techbang.com/posts/85506-three-challenges-for-car-batteries

3. 材料世界网:锂离子电池高容量负极材料技术

原文网址:https://www.materialsnet.com.tw/DocView.aspx?id=7611

4. 矽作为电池负极材料的飞跃:一种碳纳米管/矽微球结构

原文网址:https://read01.com/MJn4mdM.html

2022-01-21